資料シート●各科目

色が生じるしくみ

http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/bookshelf/C/coloremergence.html

△

光子

感じを表したもの

実際にはこのような目に見える姿を持っているわけではない

光子には、いろいろな振動数(frequency)のものがある。

太陽や絵からは無数の光子が飛び出し続けている。こうした光子は、1種類だけということはめったになくて、いろんな種類の(=いろんな振動数の)ものが混ざり合っている。

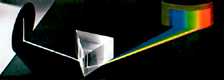

プリズムに斜めから光を通してやると、その光に含まれている光子を振動数ごとに分けることができる。特定の振動数の光子だけが目に入った場合(めったにこんなことは起らない)は、その振動数に固有の原色が見える。たとえば、振動数の小さい光子だけが目に入ると赤い色が、振動数の大きい光子だけが目に入ると青い色が見える(▽図)。

太陽や絵からは無数の光子が飛び出し続けている。こうした光子は、1種類だけということはめったになくて、いろんな種類の(=いろんな振動数の)ものが混ざり合っている。

プリズムに斜めから光を通してやると、その光に含まれている光子を振動数ごとに分けることができる。特定の振動数の光子だけが目に入った場合(めったにこんなことは起らない)は、その振動数に固有の原色が見える。たとえば、振動数の小さい光子だけが目に入ると赤い色が、振動数の大きい光子だけが目に入ると青い色が見える(▽図)。

△

いろいろな振動数の光子とその色

△

太陽からの光(左側)をプリズムで分解したところ

([Mueller]より)

ほとんどの原色には、その色を感じさせる特定の振動数の光子が決まっている。ただし、マゼンタに近い範囲の原色に対してはこのような光子がない。そのため、プリズムで作られる原色のグラデーションの中にはマゼンタは現れない。

赤く見える所から青く見える所までの範囲の左右に拡がる部分は、暗く見えるだけだが、ここにも、エネルギーをもったいろんな電磁波が分けられて届いている(▽図)。たとえば、赤く見える側の外には赤外線という物体を暖めることができる電磁波が届いているし、青く見える側の外には紫外線という細胞を傷つける電磁波が届いている。

赤く見える所から青く見える所までの範囲の左右に拡がる部分は、暗く見えるだけだが、ここにも、エネルギーをもったいろんな電磁波が分けられて届いている(▽図)。たとえば、赤く見える側の外には赤外線という物体を暖めることができる電磁波が届いているし、青く見える側の外には紫外線という細胞を傷つける電磁波が届いている。

△

電磁波

([渡辺]より)

赤外線や紫外線も、光と同じように電気や磁気を通じて電子などを振動させることができる電磁波だけれど、人の目では赤外線や紫外線よりも外側に分かれて届く電磁波は見えない。ただし、ほかの動物の中には、この範囲の電磁波も光として見ることのできるものもある。

ふつうの光は、1種類の同じ振動数の光子だけでできていることはめったにない。太陽からの光に限らず、ほとんどの光はいろんな種類の光子が混ざり合ってできている(▽図)。

ふつうの光は、1種類の同じ振動数の光子だけでできていることはめったにない。太陽からの光に限らず、ほとんどの光はいろんな種類の光子が混ざり合ってできている(▽図)。

| 太陽からの光 |

|

| 空(正午、北)の光 |

|

| 電球の光 |

|

| 蛍光灯の光 |

|

△

いろいろな光に含まれている光子の振動数の分布

単純化、強調化して表したもの

([Mueller]より)

このような光を見た時に感じる色の色合い、鮮やかさ、明るさは、それらの光子の振動数に対する分布(=いろんな振動数の光子の混ざり具合)の違いによって現れる。

色相は、光子の振動数の分布における平均の大小に対応している(▽図)。

色相は、光子の振動数の分布における平均の大小に対応している(▽図)。

| 振動数の平均の偏り |

振動数の範囲 |

波長の範囲 |

色相 |

| 小さい方 |

0.75〜0.60PHz |

400〜500nm |

赤っぽい |

| 中央 |

0.60〜0.50PHz |

500〜600nm |

緑っぽい |

| 大きい方 |

0.50〜0.43PHz |

600〜700nm |

青っぽい |

彩度は、光子の振動数の分布の分散(distribution)に対応する。分布が拡散していて分散が大きい場合は彩度が小さくて濁った色に見える。分布が集中していて分散が小さい場合は彩度が大きくて鮮やかな色に見える。

明度は目に入ってくる光子の流率(ratio)に対応する。

明度は目に入ってくる光子の流率(ratio)に対応する。

|

|

|

光子の混ざり方の違いと色の違い

(上から)緑に見える光の例、平均値を変えた場合、分散を変えた場合、集団の大きさを変えた場合の分布(左側)と色

わたしたちが知っている色のほとんどは、いろんな種類(振動数)の光子が混ざり合うことによってできている。特に、光子の固有の色は原色に限られているので、濁った色(=ほとんどのふつうの色)が見えている場合に一種類だけの光子しか受け取っていないということはあり得ない。

一つの分布に対して感じられる色は一つに限られるけれど、同じ色に見えるからといって、振動数の分布が同じとは限らない。つまり、複数の異なった振動数の分布に対して、全く同じ色を感じることがある。たとえば、黄色の光子だけの光と、赤と緑の2種類の光子が混ざった光は、どっちも鮮やかな黄色に見える。

原色のうちでも、紫のような、青から赤にかけての色あい(▽図で領域の境界が直線になっている部分)をもつ光子は存在しない。つまり、紫色は、混色によって生まれる、感覚の世界にしかない色といっていい。

一つの分布に対して感じられる色は一つに限られるけれど、同じ色に見えるからといって、振動数の分布が同じとは限らない。つまり、複数の異なった振動数の分布に対して、全く同じ色を感じることがある。たとえば、黄色の光子だけの光と、赤と緑の2種類の光子が混ざった光は、どっちも鮮やかな黄色に見える。

原色のうちでも、紫のような、青から赤にかけての色あい(▽図で領域の境界が直線になっている部分)をもつ光子は存在しない。つまり、紫色は、混色によって生まれる、感覚の世界にしかない色といっていい。

特定の振動数の光子に対応している色あい(境界の曲線の部分)と混色でしか見えない色あい(境界の直線の部分)

Apple Computer, "Color Technology", 94 より

光子の混ざり具合は光源によって違う。

太陽や電球のような発光体(=自分で光っている物体)の多くは、温度が高いために光っている。温度が高い物体から飛び出して来る光子の混ざり具合は、その物体に含まれている物質と温度との組合せによって変化する。

絵の具は特定の振動数の(というより特定の振動数以外の)光子だけを極端に吸収する顔料という物質でできている(吸収された光は熱などに変換される)。そのため、紙やキャンバスに反射されて外に戻って来る光子の混ざり具合には偏りが生まれ、絵の具によって違ういろんな色に見える。布を染めるのに使われている染料や、いろんな色をしている花や鳥の組織も、同じようなしくみで色を生み出している。

太陽や電球のような発光体(=自分で光っている物体)の多くは、温度が高いために光っている。温度が高い物体から飛び出して来る光子の混ざり具合は、その物体に含まれている物質と温度との組合せによって変化する。

絵の具は特定の振動数の(というより特定の振動数以外の)光子だけを極端に吸収する顔料という物質でできている(吸収された光は熱などに変換される)。そのため、紙やキャンバスに反射されて外に戻って来る光子の混ざり具合には偏りが生まれ、絵の具によって違ういろんな色に見える。布を染めるのに使われている染料や、いろんな色をしている花や鳥の組織も、同じようなしくみで色を生み出している。

引用させていただいた資料

・

Mueller, Conrad G., Rudolph, Mae、"Light and Vision" (Time、66)

Copyleft(C) 2002-06, by Studio-ID(ISIHARA WATARU). All rights reserved.

最新更新

06-04-18